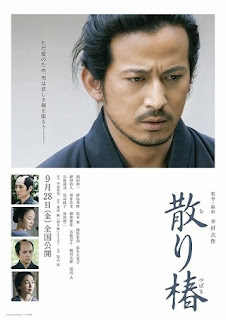

出だしの雪の中の殺陣がいい。セットじゃなくすべてロケーションだという撮影(木村大作、監督も)は、どのシーンをとっても絵になっている。雪景色、雨の竹林、雪を冠した遠景の山と川のある風景、城の石垣などなど、どれをとっても日本の原風景。カメラワークの素晴らしさをさらに情緒豊かにしたのが音楽(加古隆、ピアノ演奏も)。配役では主役の岡田准一だけでなく、その妻を演じた麻生久美子の儚さがいい。<うん、この役だけは松たか子にやってほしかった> ほかの作品ではパッとしないことが多かった黒木華もこの作品では光っていた。

同名の原作は葉室麟(角川文庫版)。謀略のため国を追われた武士が友を助けるために戻るという、葉室得意の武士道物語を、原作を良く読み込んだ優れた脚本(小泉 堯史(こいずみ たかし)「雨あがる」(00年)、「阿弥陀堂だより」(02年)の監督)が感情を抑え、優れた作品に仕上げている。泣かせ、涙を強制させるような時代劇が多い中で、異色ともいえる。

映画は総合技術だと思っている。原作、監督、脚本、音楽、配役のどれが欠けてもつまらない。このところいい邦画作品にめぐり会えず鬱々としていたが、平成最後の日にいい作品に出合えた。雨の降る寒い日だったか落ち着いて見れて良かった。いつか、また見たい。

<ここまで書いて、気付いた。昔は古い名作を見れる映画館があって、ソコでは3本立てとか、週末には入れ替えなしで女優△△シリーズ、オールナイトとかを見れたのに。近年は、封切りを見逃すと、DVDかネットレンタルでしか見れなくなった。ワタシは大画面で暗い映画館でスルメを齧りながら映画を見ることが好きなのだ。残念。>

「白河夜船」(15年 邦画)

よしもとばななの原作ということで期待だけ先走ったのがマズかったか。安藤サクラの寝姿や下着姿は見飽きた。サクラが好きなヒトには堪らないのだろうが、映像の美しさだけならスチールのほうがずっと良いことのほうが多い。

よしもとばななの原作ということで期待だけ先走ったのがマズかったか。安藤サクラの寝姿や下着姿は見飽きた。サクラが好きなヒトには堪らないのだろうが、映像の美しさだけならスチールのほうがずっと良いことのほうが多い。生活感は求めていないが、退屈感はどうにもならず。原作を先に読めばよかったのだろうか。そうすればすこしはサクラ演じる寺子を、あるいは寺子の恋人や寺子の友人の気持ちでこの映画をより理解できるようになるのだろうか。もともと登場人物が少ない映画ではあるが、主演のサクラを置いておいても、ほかの役者の存在感のなさ。サクラだけでいいのならいっそ、モノローグにしても良かったか。

セリフと効果音や挿入音楽のバランスもゼンゼン(良くないとは書けないから、好きになれなかったと)。監督・脚本は写真家として有名なヒトらしい。写真家の感性だけでなく、どういう映画にしたかったのだろうか、聞いてみたい気がする。