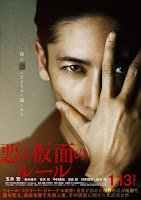

だいぶ前に同名の原作本(13年 中村文則 講談社文庫)を読んだ記憶があって、顔を整形して別人になるとか、憧れのお嬢様とか、江戸川乱歩ばりの古めかしい舞台設定だったので、ちょっと引き気味で見始めたこの映画。主人公の玉木宏、ヒロインの新木優子ほか、これ以上ないというキャスティング。特に良かったのがテロリストを演じた吉沢亮(「仮面ライダー」シリーズ(11年~)、最近では「キングダム」(19年 漂 役))、主人公に上目使いで絡み付きジワジワ追い詰める刑事役の柄本明。顔の表情を丁寧に撮ったカメラも、音楽も近年の邦画では断トツの印象。映画評もあまりよくなくて、話題にもならなかった気がするが、ワタシはこの、幼い頃から一緒に育った少女を大人になっても必死に守り、不幸にさせまいとする「純愛映画」をとても好ましく感じた。

だいぶ前に同名の原作本(13年 中村文則 講談社文庫)を読んだ記憶があって、顔を整形して別人になるとか、憧れのお嬢様とか、江戸川乱歩ばりの古めかしい舞台設定だったので、ちょっと引き気味で見始めたこの映画。主人公の玉木宏、ヒロインの新木優子ほか、これ以上ないというキャスティング。特に良かったのがテロリストを演じた吉沢亮(「仮面ライダー」シリーズ(11年~)、最近では「キングダム」(19年 漂 役))、主人公に上目使いで絡み付きジワジワ追い詰める刑事役の柄本明。顔の表情を丁寧に撮ったカメラも、音楽も近年の邦画では断トツの印象。映画評もあまりよくなくて、話題にもならなかった気がするが、ワタシはこの、幼い頃から一緒に育った少女を大人になっても必死に守り、不幸にさせまいとする「純愛映画」をとても好ましく感じた。「ターゲット・イン・NY」(10年 トルコ・米)原題 Five Minarets In New York

原題の Minarets はイスラム教寺院のミナレット。「5つのミナレット」は象徴的な意味

なのだろうが、映画を見てもサッパリ。

テロ主犯だと思われるイスラム教の男と彼をトルコに連れ帰るという役目を与えられたトルコの2人の刑事の物語。

トルコとアメリカが仲良しの時代、両国の結構有名な俳優を出し合い作った映画だと。トルコ俳優はワタシには全くの新顔だが、アメリカ側からはダニー・グローバー(「リーサル・ウェポン」シリーズ(87年~)、ロバート・パトリック(「ターミネーター2」(91年)のT-1000、ジーナ・ガーション(「ダブル/フェイス」(17年)が出演。

つまるところ、テロ主犯だとされた男は本当にテロ指導者なのか、無辜のユダヤ教徒なのか、イスラム教徒は善か悪のどっちかと天秤にかけながらラストまで引っ張ってくれたのだが。描き方では宗教戦争、国の対立まで引き起こしかねかねないから、どこかの大統領の口癖のイスラム教は悪だという言い方はできなかったようだね。

派手な銃撃戦やら残酷な処刑シーンなども小出ししながら、エンターテインメントでもなく、思想映画でもなくで、歯切れが悪いまま終わってしまった。美しかったジーナ・ガーションも歳をとったなと。